あずお.です。

2022年10月16日(日)に浦和美園・上野田にある丸園さんで開催された「茶摘み・釜炒り茶体験」に、浦和美園の映像クリエイター小林良也さん、浦和美園でアウトドア(キャンプ)のYouTubeを配信しているMisono Factoryの2人(Kennyさん、Ryoさん)ともに参加してきました。

一部掲載の広告から収益を得ることがあります

浦和美園で茶摘み・釜炒り茶体験

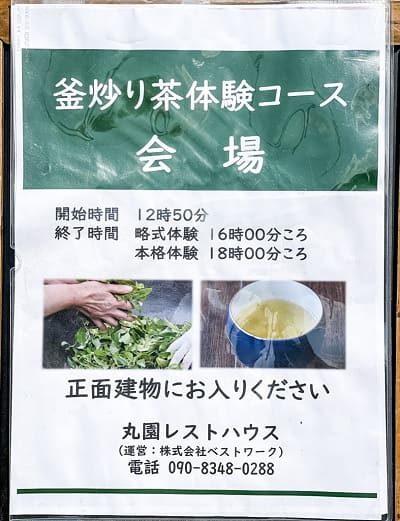

| 開催日 | ① 2022年10月16日(日) ② 2022年10月23日(日) |

| コース | A 本格体験コース(約5.0時間) B 略式体験コース(約2.5時間) |

| 場 所 | 丸園レストハウス (埼玉県さいたま市緑区上野田490) |

| 持ち物 服 装 | 動きやすい服装 (男女共に長ズボン・長袖シャツ) |

| 進め方 | 参加者同士の協働しながらの進行です。 お一人でも気軽に楽しく参加できます。 |

| 感染対策 | マスク・手指消毒・室内テーブルでのパーティション設置・換気をします。 |

参加者は11名。簡単な自己紹介からスタート

今回、4名は「本格体験コース」(18:00頃終了予定)で参加。

私と小林さんは、小林さんの車で。Misono Factory(以後、ミソファク)の二人は自転車で現地合流しました。

体験会まで時間があったので、広い敷地の丸園さんの一部を散策し、その後、受付場所である「丸園レストハウス」で参加者が集合するのを待つことに。

今回の体験会は、全部で11名が参加。この体験会は参加者が協力して行なうイベントのため、事前にネームプレートが配布され、当日呼んでほしい自分の名前を記入し、簡単な自己紹介からスタートしました。

群馬県から車で来た人、中国茶が好きな人、お茶は飲まないけど釜炒り茶に興味があって参加した人、前回の釜炒り茶体験に参加した人、私たち以外にも浦和美園に住まわれている人など様々な人たちが参加されていました。

茶摘みの方法やスケジュールなど進め方の案内

丸園を運営している株式会社ベストワークの丸さんご夫妻から、今回のイベントの流れやお茶の歴史、効能、お茶の分類や成分などの基礎的なことを教えてもらい、茶摘みの方法など事前に教えていただきました。

特に茶摘み方法については、一芯二葉、一芯三葉について実際の茶葉を用いて教えてもらいました。

この時点では「一芯二葉」をしっかりと理解していたはずなんですが…。

丸園レストハウスでの説明を終えると、実際に茶葉摘みをする場所まで移動(徒歩1分)。参加した日は暑く、蚊も多くいるということで、参加者は虫よけスプレーを、蚊に刺されやすい箇所に吹きかけて準備。

ミソファクの2人は、キャンパーということもあり、服装など準備万端。

茶葉を入れる籠をそれぞれ持ち、茶葉摘みスタート。

茶葉摘み スタート

現地でも茶葉摘みの説明を受けてから、茶葉摘みを始めます。

しかし…。

説明通りには、なかなか摘むことが出来ず、丸さんの奥様から、左手(利き手と逆側の手)で支え、右手(利き手)の爪を立てる感じで、「手前に折る」というコツを教えてもらい、少しずつコツもつかめ、スムーズに茶葉摘みをすることが出来ました。

参加者の中には、今回が2回目の茶葉摘みの男性の方がおり、その方は、添える手無しで、片手で茶摘みをされており、参加者でひとりだけ茶葉摘みのスピードが早く驚きました。

ミソファクの二人は、首元にGo proを装着しながらのYouTube撮影。互いに協力しながら撮影と茶葉摘みをを楽しんでいました。途中、丸園の愛らしいキャラクター「大福」(アヒル)がミソファクの二人の周辺をウロチョロして、私も一緒に参加させてよと言わんばかりに懐いていました。

茶葉摘みは約20分程度行われ、参加者全員が摘んだ茶葉を合わせます。

未経験者ばかりの参加者。参加者の茶葉を合わせても、持ち帰るために必要な茶葉の量に達していなかったため、当日に丸さんご夫妻が摘んでくれていた茶葉を足し、1,340gの茶葉を釜炒りすることに。

この数字覚えておいてくださいね。釜炒り後にどのくらいの量になっているか楽しみにしてください。

釜炒り体験 スタート

ここからは「釜炒り茶体験」。参加者を半分に分け、Aチーム・Bチームで体験を行いました。

釜炒りは、1番炒り→揉捻作業→2番炒り→3番炒り→4番炒り→5番炒りで行われました。

釜は300度程度で温め、1番炒りは、茶葉全体に熱が伝わるように、茶葉を縦に回転させます。

最初は釜の表面温度も低いので、素手で行う参加者もいましたが、次第に熱くなると軍手を装着し、作業を行います。

前回(デモ体験会)は春先に実施したため、茶葉が水分を多く含んでいたようですが、今回は秋なので、茶葉内の水分が少なめの為、茶葉を回転させる速さを早くし、蒸気を逃がさないようにするのがコツとのことでした。

※水分を逃がしすぎてしまうと、茶葉が乾燥しパリパリになって、茶葉が粉状になってしまうとのことです。

1番炒りは最も長く行う作業です。

丸さんが茶葉の様子を見ながら、釜の温度を少し下げ、今度は釜に茶葉を擦り付けるように横回転で回転させます。釜の温度も高いので焦げないように素早く回転させ、茶葉の水分を均等にさせ、しんなりとさせます。この作業は茶葉の青臭みを逃がす効果があります。

茶葉と茎が簡単に分かれるようになってきたら、次の揉捻まで、更に温度を下げ茶葉を回転させます。

最初は見よう見まねでやっていましたが、何度もやることでみなさん手慣れた感じで釜炒り体験をされていました。

丸さんが何度も釜の表面温度を測っていましたが、茶葉の状態を見ながら釜の表面温度を調整するのが釜炒り茶を作るうえで重要なポイントとのことでした。

炒った茶葉をフルイにかけてから、揉捻作業に入ります。

茶葉を参加者分に小分けにし、参加者各人が揉捻作業の体験をできるようにします。

揉捻は、硬い茶葉、やわらかい茶葉の水分量が均一になっていないことから、揉捻することで水分量を均一にしていきます。

揉捻作業は強くやりすぎると、茶葉が粉々になってしまうので、手をクロスさせながら手のひらで軽く押してあげるイメージ。(文章でお伝えするのが難しいですが…)

だんだん茶葉が丸まって、まとまってきます。最後に全員の茶葉をまとめて、再度フルイにかけ、揉捻作業は完了。

ここで1番上手だったのがミソファクのKennyさん。丸さんの奥さんも上手!!っと写真を撮っていました。

揉捻作業後は、Aチーム・Bチームで分かれていた茶葉を合わせ、2番炒り・3番炒り作業を行っていきます。

2番炒りでは、焦げないように気を付けながら、手の動きを「の」の字にしながら、茶葉を撹拌させていきます。その後、茶葉を縦回転させていきます。

3番炒りも、2番炒り同様の作業ですが、2番炒りの作業よりもゆっくりと茶葉を回転させ、茶葉の釜の熱をじっくりと伝えていきます。

この頃になると釜の熱さや作業方法に慣れてきて、少し余裕が出てきて、参加者同士、談笑しながら体験となりました。

略式体験コースの方は、ここで体験終了。略式体験コースの方は、丸さんが摘んで釜炒りしたお茶を楽しみ、お土産をもらい解散となりました。

私たち4名は「本格体験コース」のため、続きます。

4番炒りでは、右利きの方であれば右回りに茶葉を回転させます。釜を平行に見て、釜を縦横で四分割した左手前エリアあたりに、茶葉を丸型にししながらまとめ、茶葉に軽く圧力をかけます。それを繰り返します。

本来であれば、この作業を何度も繰り返していくようですが、体験時間の関係で、5番炒りはホットプレートを活用して炒り時間を調整。

茶葉の天ぷらを茶塩でいただく

「本格体験コース」では、自分たちが摘んだ茶葉を「茶葉の天ぷら」にしていただき、撹拌時に小さく粉状になった茶葉を活用した「茶塩」で美味しくいただきました。

今回は、丸園さんで収穫された「さつまいもの天ぷら」もいただくことができました。

浦和美園にも自然豊かな場所があることを再認識

庭にある築山

お茶の花

柿の木

丸園さんにはいろいろな食物や植物あります。庭には築山があり、頂上では敷地が見渡せます。

茶葉摘みをしているときには、お茶の花を見ることが出来ました。私自身、お茶の花を見たことがなかったので、「お茶も花が咲くんですねー」と参加者と話しました。

5番炒りを行っている最中に、丸園で採れた柿をいただきました。甘くて美味しい柿でした。

参加者と集合写真

写真は加工されてもらっています

体験を通して、参加者同士とても良い交流ができ、

「本格体験コース」に参加された人たち7名と集合写真を撮影しました。

※私と小林さんは写っていません。

自分たちで摘んだ茶葉を堪能

5番炒りが終わり、茶葉の計量をしました。計量結果は170g(12.6%)でした。

一般的に販売されているお茶は5%だということで、まだまだ炒る作業が必要とのことでしたが、釜炒り茶体験としては12.6%は十分な数字とのことでした。

ようやく、自分たちが摘んだ釜炒り茶が飲めます。

映像を見てもらった方が伝わると思いますが、100度のお湯を1度湯呑に入れることで、90度に冷やしてから、お茶をいただきました。

今回の体験会前に、丸園さんにお伺いし、釜炒り茶を飲ませていただきましたが、今回は、自分で摘んだということと、釜炒り体験をして充実した半日を過ごすことができたという満足感もあり、前回よりも「スッキリとした美味しいお茶」を飲むことが出来ました。

お茶を飲みながら、ふっと一言。

隣の席にいた小林さんに掛けた言葉は「贅沢な時間を過ごしてるよー」と思わず、言ってしまいました。

旅行などに行って、楽しい時間を過ごし、夕飯などを食べ終えて、宿泊施設の部屋でゆっくりしている時に飲み物を飲みながら、「あー、今日は楽しかったー」というあの感じに近い感覚になりました。

お土産は、自分たち摘んだ「茶葉」と「茶塩」

※お土産写真は最後の写真です。

体験の終わりに、お土産として自分たちが摘んだ茶葉をパックしてもらい、瓶に詰めた茶塩もいただくことができました。

Misono Factoryの二人は早速、キャンプへ

ミソファクの2人は早速、キャンプでお茶を堪能し、肉を茶塩で食べたようです。

後日、YouTubeでも配信される予定ですが、どのような感じなのか気になります。

大人の贅沢な時間

築山から見える丸園

浦和美園は見沼用水路や見沼たんぼなど自然豊かな場所がありますが、駅から車で約10分くらいで、このような体験ができる場所があることを知れたことはとても良かったです。

今回のイベントと通し、自然と触れ合いながら、初めてお会いした方々と協力し、体験した「釜炒り茶体験」は、「大人の贅沢な時間」だと思いました。

次回は2023年春先に開催されるとのことなので、是非参加してみてください。

丸園および丸園レストハウス

丸園は丸さんの農地を活かして、農的体験の促進施設として、2022年春にオープンした場所になります。レストハウスは貸し会議室・レンタルキッチンとして利用可。 敷地内は、他ではなかなか見られない茶ノ木の生垣、栗の木や竹林の他、観賞目的で江戸時代に造られた築山を備えた心休まる場所となっています。

アクセス

埼玉県さいたま市緑区上野田490

国際興業バス「さぎ山記念公園」バス停 目の前(徒歩1分)

車:東北自動車道・浦和インターより20分

お問い合わせ

丸園

運 営:株式会社ベストワーク 担当:丸 志伸(まる しのぶ)

e-mail :shinobu.maru@bestsaitama.com

電 話:048-812-2677

Misono Factory – YouTube

釜炒り茶体験 Short Movie

映像撮影・制作:小林 良也

丸園:株式会社ベストワーク 丸 志伸

この記事は

PHOTO

小林 良也|Ryoya Kobayashi

合同会社ありあまる|映像クリエイター

埼玉県川口市出身。浦和美園在住。20歳からブライダル業界で撮影編集を学び、その後都内企業にて映像事業の立ち上げを行う。約14年、映像の現場を経験したのち、2020年11月に独立。2023年10月法人化(合同会社ありあまる)。浦和美園を拠点に、映像事業を展開中。

WRITE

あずお

東京都文京区出身。浦和美園在住。2017年11月11日より浦和美園地域情報ブログ「URAWA-MISONO.net」をスタートさせる。SmartNewsへの配信中。2021年6月にプロ卓球チーム「T.T彩たま」ジュニアチームとサポーター契約締結(2022年6月契約更新)。2021年7月に地域情報紙「Misono Life」を創刊。2021年8月に民間地域プロジェクトへ参加。2022年2月に公式LINEスタート。2022年6月に浦和美園駅ストリートピアノ実行委員就任。2022年10月に第8回浦和美園まつり&花火大会へ協賛。

▼ 自己紹介

→ さいたま市(浦和美園)ブログの運営者「あずお」はこんな人

※価格やメニューなど掲載情報はいずれも記事公開時のものです。記事内容は今後予告なく変更となる可能性もあるため、当時のものとして参考にしていただき、店舗・施設等にて必ず最新情報をご確認ください。

浦和美園ドットネット

| 2017年11月より浦和美園を中心とした地域ブログメディアを開始。埼玉スタジアム・東川口・東浦和も掲載。イベント、サッカー観戦、新店舗等を紹介。SmartNewsにも配信。2023年1月より埼玉高速鉄道株式会社とWEB連携を開始。2023年10月より合同会社ありあまると業務提携を開始。2023年12月より合同会社U.I企画と業務連携を開始し、地域イベント企画運営をスタート。 |